「オリエンテーリング」は多くの人がやったことがあるかもしれません。

「オリエンテーリング」は多くの人がやったことがあるかもしれません。小、中、高校の林間学校などで、地図とコンパスを持ってチェックポイントを回ってくる遊び、あれです。たいていの場合は、宝捜し感覚でグループでのんびり自然を楽しむ遊びで、タイムレースではありませんね。

そして大雑把に言ってそれをひとりで、しかもマジでやってしまうのが競技オリエンテーリング。さらにマウンテンバイクに乗ってやってしまおうというのが、マウンテンバイクオリエンテーリングといえるでしょう。

「オリエンテーリング」は多くの人がやったことがあるかもしれません。

「オリエンテーリング」は多くの人がやったことがあるかもしれません。

小、中、高校の林間学校などで、地図とコンパスを持ってチェックポイントを回ってくる遊び、あれです。たいていの場合は、宝捜し感覚でグループでのんびり自然を楽しむ遊びで、タイムレースではありませんね。

そして大雑把に言ってそれをひとりで、しかもマジでやってしまうのが競技オリエンテーリング。さらにマウンテンバイクに乗ってやってしまおうというのが、マウンテンバイクオリエンテーリングといえるでしょう。

<すでにオリエンテーリングをやっている人へ>

地図を読んで走る面白さに加えて、移動手段としてマウンテンバイクを使用することで、走ることやバイクを操ることそのものの面白さを味わえるのがMTB-Oです。

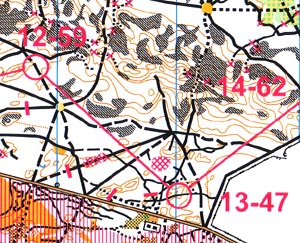

ナビゲーションテクニックにおける特徴としては、その圧倒的な移動速度が挙げられます。コントロール自体は道上に置かれ、一見ナビゲーションは容易に思われますが、そのスピードと、悪路を走行するということがナビゲーションを難しくします。競技としてはスキーオリエンテーリングに通じるものがあります。しかし下りでは40km/hオーバーも珍しくないMTB-Oは、間違いなく最速のオリエンテーリングといえます。

日本ではまだ始まったばかりですがヨーロッパなどでは盛んに大会も開かれ、オリエンテーリングのひとつのスタイルとして定着しているようです。

<マウンテンバイカーへ>

マウンテンバイクで山を走る。そのこと自体とてもスリリングで面白いものです。そして、それに加えて地図を読んで目標地点を巡るゲーム的要素が加わったらどうでしょう。

確かに始めのうちはなかなか思い通りには道をだどれないものですが、次第にバイクの能力を十分に生かした走りが出来るようになります。オリエンテーリングで使用する地図は非常に正確です。正確な地図で走ることは非常によいナビゲーションのトレーニングとなり、実際に山でツーリングする際にもその力は生きてきます。

オフロード走行中に手で地図を持って走ることは困難です。そこでマウンテンバイクオリエンテーリング特有の道具、マップホルダーが使われます。シルバなどのメーカーから市販品も出ていますが、日本ではちょっと入手が困難で、多くの人が自作品を使っておりそれぞれの人の工夫が現れるところです。世界選手権でも、さまざまな工夫を凝らしたマップホルダーを見ることができました。ほとんどのものに共通するのが、ハンドル部分に取り付けること、回転機構がついていることでしょうか。

オフロード走行中に手で地図を持って走ることは困難です。そこでマウンテンバイクオリエンテーリング特有の道具、マップホルダーが使われます。シルバなどのメーカーから市販品も出ていますが、日本ではちょっと入手が困難で、多くの人が自作品を使っておりそれぞれの人の工夫が現れるところです。世界選手権でも、さまざまな工夫を凝らしたマップホルダーを見ることができました。ほとんどのものに共通するのが、ハンドル部分に取り付けること、回転機構がついていることでしょうか。 マップを正確な向きに置くためには、コンパスが必要です。コンパスの保持方法は、大きく分けて手につける方法と、マップホルダーにつける方法があります。前者は常に同じ場所で見ることができ、後者はよりマップの近くで見ることができて、一長一短です。手につけるためには、リストタイプのコンパスでなくてはなりませんが、日本チームが使用したシルバ社のOMCスペクトラというコンパスは手の甲の部分につけることができ、針の止まりも非常に早く便利でした。ただ、世界選手権に出場している選手の中でも、コンパスを使用しない人はいます。

マップを正確な向きに置くためには、コンパスが必要です。コンパスの保持方法は、大きく分けて手につける方法と、マップホルダーにつける方法があります。前者は常に同じ場所で見ることができ、後者はよりマップの近くで見ることができて、一長一短です。手につけるためには、リストタイプのコンパスでなくてはなりませんが、日本チームが使用したシルバ社のOMCスペクトラというコンパスは手の甲の部分につけることができ、針の止まりも非常に早く便利でした。ただ、世界選手権に出場している選手の中でも、コンパスを使用しない人はいます。 マップは、フットオリエンテーリング用の地図か、またはマウンテンバイクオリエンテーリング専用に作られた地図を使用します。どちらも、一般的な地形図と比較すると圧倒的に正確に作られています。

マップは、フットオリエンテーリング用の地図か、またはマウンテンバイクオリエンテーリング専用に作られた地図を使用します。どちらも、一般的な地形図と比較すると圧倒的に正確に作られています。 私の知る限り日本ではまだ数回、本格的なものとしてはおそらくこの5月に行われた選考会が初めての大会でしょう。ただし今後、今回の世界選手権に行ったメンバーなどが中心となって、合宿や大会などを開いていくつもりです。

世界的に見ると、ヨーロッパやオーストラリアなどでは比較的盛んで、特にフランス、チェコ、オーストラリアなどではシーズンには毎週のようにどこかで大会が開かれているようです。

大きな大会では、2003年のローマでのワールドカップ第1戦や2004年のオーストラリアのメルボルンでの第2回世界選手権にも日本選手団が参加の見込みです。代表を目指す人はチェックしておきましょう。

その他の資料として、

IOF(国際オリエンテーリング連盟)が作ってくれた説明を和訳してみました。

ルールの抜粋の和訳もあります。